トレーディングカード蟲神器の魅力とは

ダイソー初のオリジナルトレーディングカードゲーム「蟲神器」では、人気の虫たちがカードとなって登場します。簡単ながらも奥の深いゲーム性、練り込まれた世界観はトレカユーザーだけでなく、こん虫やアニメが好きなファン層へも広がりを見せています。

◆こん虫の生態や知識を学べる

「蟲神器」に登場する虫は肉食の虫は赤、蜜を吸う虫は青、草食の虫は緑と3つの色に分類されます。 今までのこん虫をモチーフとしたゲームコンテンツでは、カブトムシやクワガタなどの甲虫(こうちゅう)を中心としたものが多かった中、「蟲神器」では肉食のカマキリやクモ、草食のバッタや幼虫、カミキリムシなど幅広い虫を網羅的に知ることができます。 また、虫カードには生き物研究所所長・伊藤年一先生監修の解説文がついており、虫の生息地や基本的な生態が学べます。こん虫図鑑としてカードをコレクションする楽しみ方もおすすめです。

◆本格的な世界観

ストーリーの中では、虫を自在に操れる伝説の宝具、「蟲神器」が存在します。その伝説をもとに作られたカードを使った闘蟲競技「蟲陣戯(ムシジンギ)」が世界中で大流行しているという世界観のもと、篝 夏音(かがり かのん)、拝 蓮司(おがみ れんじ)、蠱塚 天牛(こづか てんご)といった魅力的なキャラクターが登場し、ストーリーを盛り上げていきます。

◆シンプルで奥深いゲーム性

「わかりやすいシンプルなルール」「少ない枚数で遊べる」「プレイ時間が短い」という点が特徴であり、手軽に始められてお子さまも遊びやすいゲームとなっています。 シンプルなルールの一方で、全国で開かれる公認大会※は月に200件を超え、全国大会も開かれるなど、トレーディングカードゲームとしての奥深さが最大の魅力です。 ※公認大会とは株式会社大創出版が許可したお客様同士の対戦・交流の大会です。

〜おすすめコメント〜

遊びながら自然への理解を深める

こん虫は、わたしたちの身近にいる生き物です。生き物が好きな子どもたちは、小さい時からこん虫を見て、触って、捕まえて……と、身のまわりにいる生き物の中では親しく接する機会が多くあります。形や色もさまざまで、行動や習性も虫ごとに違い、虫に興味を持つ子どもたちは、こんな面白い生き物はいないと思っていることでしょう。

そんな子どもたちにとって「蟲神器」というトレーディングカードゲームは、興味深いこん虫たちをカードにして遊び、また、カードを集めることでこん虫採集をしているような感覚を味わえます。

子どもたちの身近にいるこん虫ですが、最近は、自然の豊富な場所に行かないとなかなか見られないこん虫も増えています。そのようなこん虫を含めて、このカードゲームでいろいろなこん虫を知り、カードを手に取って遊び、身近で見られなくなったこん虫にも興味と知識を持っていただけたらと思います。理科教育で一番大切なことは、自然に興味を持ち、自然の生き物のことをよく知ることです。

監修/伊藤年一

(いとうとしかず)

生き物研究所所長。昆虫写真家。学習研究社(現 学研ホールディングス)にて図鑑の編集に40年携わる。2005年「TVチャンピオン おもしろ動物王選手権」(テレビ東京系列)で優勝。おもな著書に『むしの顔』(技術評論社)、『しろくまのこえ』(幻冬舎エデュケーション)、『自然科学読み物 生き物のちえ』シリーズ(学研プラス)などがある。

蟲神器で広がる『世界』

『パパ、蟲神器をしよう!』『いいよ!パパは負けないぞ!』

平日の、よくある我が家での親子会話です。一日の仕事が終わり、クタクタになった夜。まずは一息つきたいのが本音。しかし、蟲神器の対戦だったら、笑顔で受けることができる。きっと、そこに蟲神器の魅力があるのだと思います。

蟲神器をプレイすることは、虫に対する知識を増やし、計算力の鍛錬になるのみならず、勝利までの道筋を組み立てる思考力と創造力を養うことにもつながります。まさに、蟲神器は良質な教育的コンテンツと言えるのです。

息子は、幼少期より虫が大の苦手でした。蟲神器をプレイするようになってから、『あれってナミアゲハだよね?キアゲハとは色が違うもんね。』といった言葉が、息子の口から自然に出るようになり、虫を触れるようにもなりました。さらに、蟲神器の公認大会を通して、他校の同級生、異学年の子、様々な大人たちと交流することも、人見知りをしてしまう息子によい影響をもたらしています。私自身にも、新鮮な出会いがいくつもありました。蟲神器は、私たち親子の『世界』を現在進行形で拓き続けているのです。

イシダシャチホコさん親子

教育職。

名古屋大学大学院文学研究科東洋史学専攻修士課程修了後、教職に就き、現在でも教育機関にて多くの子どもたちを指導している。趣味はカードゲームと筋トレ。小学生の息子と共に蟲神器を楽しむ。蟲神器に親しむ中で、身の回りの虫に対する興味を深め、親子共々、公園散策と虫の観察が新たな趣味となっている。

100円で買える虫の世界への入場券

私は子どもの頃、様々な図鑑を読んでいました。異国の巨大で美しい虫を図鑑で眺め、生きた姿を夢想する日々。思い返せば、虫の多様性と説明文は、私に世界の広さと面白さを教えてくれました。

蟲神器は迫力あるイラストと、解説がセットになっているトレーディングカードゲームです。日本国内の虫から、簡単には見ることが叶わない海外の虫まで、多種多様な虫を知ることができます。

友達と遊ぶときはもちろん、図鑑のように一人でゆっくりと楽しむことができるのも嬉しい点です。

蟲神器で遊んでいると、虫に対する興味や関心が自然と高まり、これまで存在を認識できていなかった面白い虫が、意外にも身近にいることに気が付くはずです。そして遠い憧れの世界と、自分が今住んでいる世界との繋がりも感じられることでしょう。

好奇心は人生を豊かにします。蟲神器を通じて、この素晴らしい虫の世界を楽しんで頂ければ幸いです。

外村康一郎

(とのむらこういちろう)

奇蟲専門店Terminal Legs代表。

2022年創刊の雑誌「季刊奇蟲」編集長。「NHKサイエンスZERO“やんばる”世界遺産へ 奇跡の森になったワケ」にてリュウジンオオムカデの撮影協力や兵庫県にある伊丹市昆虫館 「企画展 奇蟲」の制作、雑誌『POPEYE(NO.909)』図鑑に載った写真を頼りに数万キロ たった数センチのムカデを探しに旅に出るの執筆などがある。

それぞれの楽しみ方

ダイソーで、虫を題材にしたTCGが出る。そんな情報を目にしたとき、私は「と、とんでもないことになって来たぜ、こいつぁ」と思いました。なにしろ、昔から虫と言うのは大人気コンテンツです。虫をメインに据えた人気作品など、数えたらきりがありません。それを、子どもでもわかりやすいシンプルなルールのTCGとして売り出す。こんなもの、もう面白いわけですよ。

実際に手にとってみれば、蟲神器は予想をはるかに超えてきました。分かりやすくドはまりした私は、夜な夜な仲間と集まって蟲神器に興じることとなったわけです。

私は元々生き物が好きで、その生態などを調べたりしていました。

そのおかげか、蟲神器に登場する虫は大半は知っているものでした。ですが、蟲神器を通して知り合った友人の中には、それまで虫にまるで興味が無かった人もいたのです。

その友人が、「今日はこんな虫を見た」「この虫を調べてみたら、びっくりした」と楽しそうに話してくれました。今まで気にも留めていなかったもの、知らなかったものが、見え始めたわけです。

周囲の背景でしかなかった虫が色を持ち、名前を持ち、調べようともしなかったことを調べ、その内容に胸を躍らせる。友人の世界は今まさに、どんどん広がっているのです。

蟲神器には、様々な魅力があります。姿かたち、生態などが記されているところからくる、図鑑としての側面。色んな虫を集めることができる、コレクション的部分。分かりやすいながらも奥深いゲーム性と手軽さ。そして、私にとっては思わぬ出会いを与えてくれて、新しい友人を作ってくれるところ。どんな遊び方、楽しみ方も許容してくれる度量の大きさが、蟲神器にはあると思っています。

アマラ

小説家。

東京の秘境、多摩川流域に住む猫に似た生物。性格は比較的獰猛で、肉と麺類を好む。おいしいものには目がなく、何か食べたくなると電車などを利用して遠くへも出かける。普段は釣りをしたり、狩りをしたり、ゲームをしたりして生活している。あと、たまに小説を書く。著書に『猫と竜』シリーズや『魔女と使い魔の猫』(ともに宝島社刊)などがある。

新しい入り口

はじめて蟲神器を購入してYouTubeの動画で開封した時、衝撃を受けました。今までこういった虫のコンテンツといえば、子どもに人気なカブトムシやクワガタばかりでした。しかし開封すると出てきたのはコガネグモ、オオゾウムシ、ツマグロオオヨコバイ…

このラインナップを見て「これはすごい時代が来てしまったぞ」と思いました。

きっと、これらの虫たちを公園や家の周りなどで見かけたとしても、名前もわからず、時には「うわ気持ち悪い!」と一蹴する人もいるでしょう。

しかしカードゲームでその虫が活躍したあと、同じようにその虫に出会うと、きっとあなたはその虫の名前を言えてしまうはずです。(そしてスマホで写真を撮ってしまうでしょう。)

私は子どもの頃から虫が好きでしたが、今考えてみると蟲神器に出てくる半分以上の虫は、大人になってからその存在や名前を知りました。

現在、蟲神器をやっている子どもたちは、ゲームのキャラクターのようにそんな昆虫たちの名前を次々と簡単に覚えていくのでしょう。今までになかった、「虫の世界」への新しい入り口です。

むし岡だいき

昆虫採集YouTuber。

チャンネル登録者数22万(2024年7月23日時点)。日本の身近な昆虫だけでなく、オーストラリアやインドネシアなどにも足を運び、現地で見つけた昆虫の映像を発信している。好きな昆虫はコロギス。

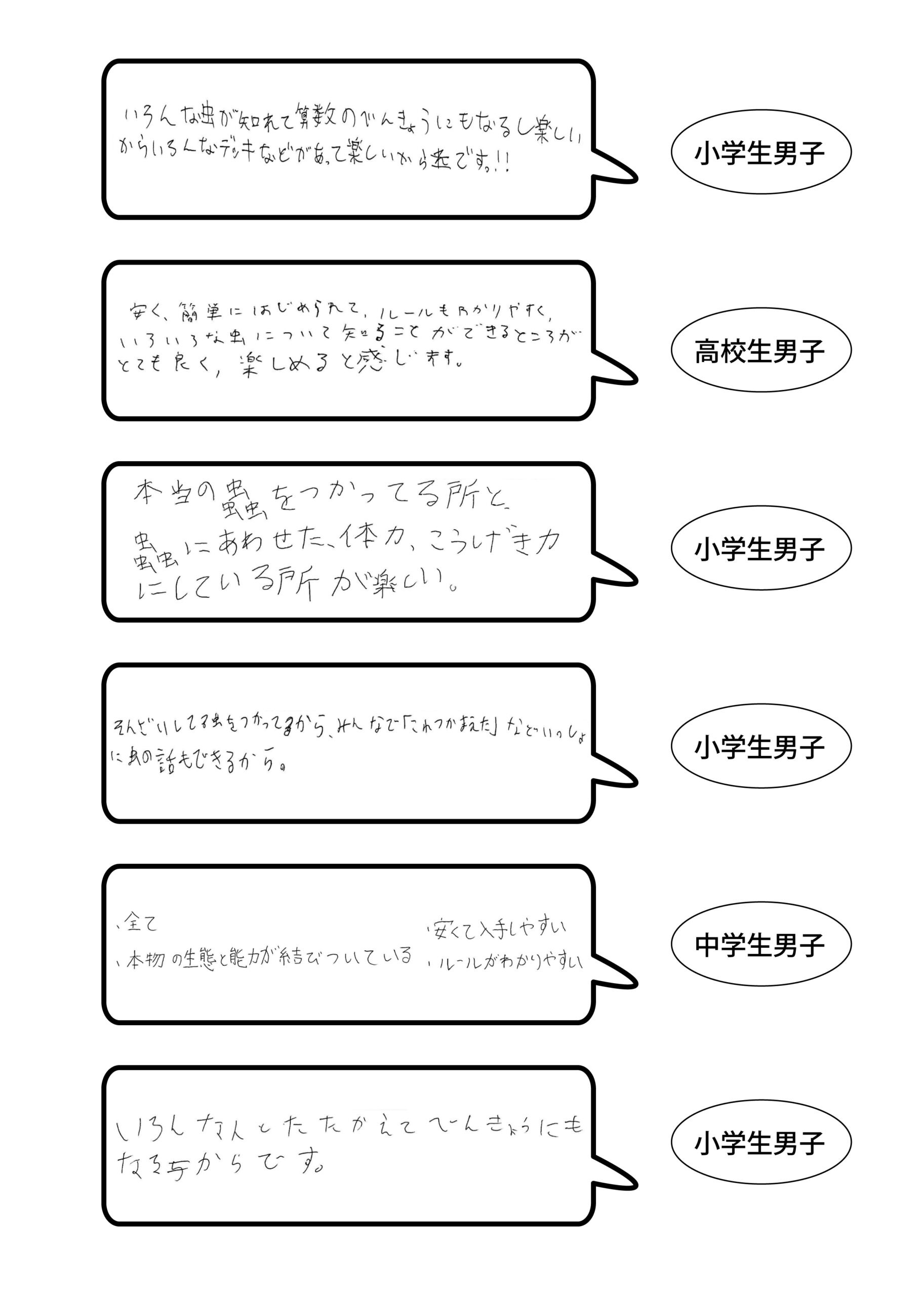

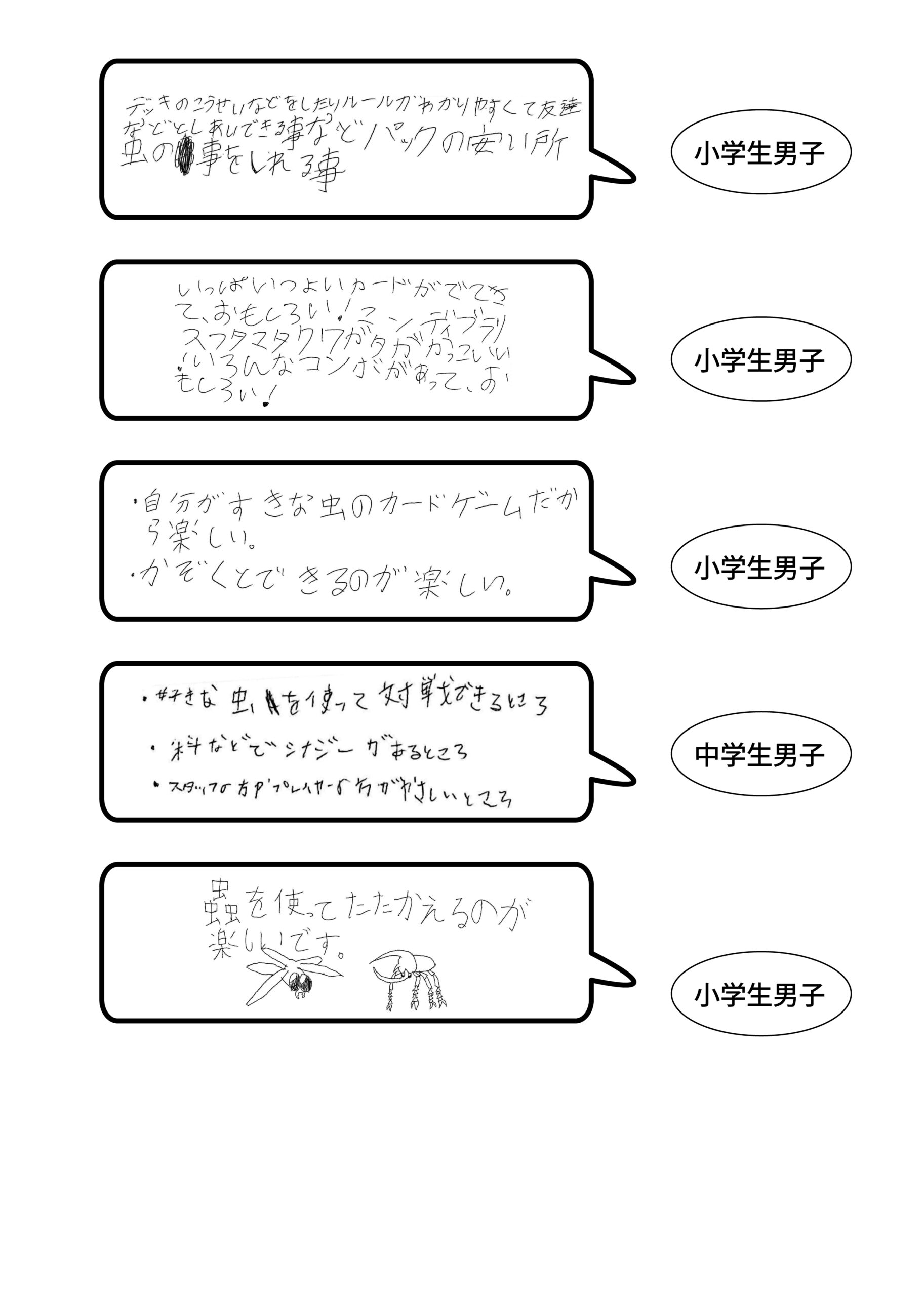

〜ユーザーからの声〜